Home> Archives > May 2006 Archives

May 2006 Archives

合わないのかね

- May 29, 2006 11:04 PM

- mumbling

Web上にToDoを何度か置いてみたのだけれど、性に合わないらしく。

もしかしたら疑ることが仕様のような仕事の仕方に難があるのかも知れない。

けど今のやり方を変えられないとも思う。

Getting Things Done では間に合わないのだ。

ざっくりと繊細に、なんとかならないもんかね。

ダメだこれ、日記みたい。

分析すれば原因は明らかで(いや明らかだと思わざるを得ないだけだけども)、ToDoドリブンな業務というのは仕事の素因数分解から始まり、分解された要素を昇華させてゆくことで進行してゆくものだと思う。

切れないスレッドのような仕事が延々と続き、それを断ち切らないように、断ち切らないように沈静化させる。

やはり量の問題なのではなく、リソースの問題でもなく、操作対象が危ういのが問題なのだろう。

ホントはその針糸穿孔なプロセスを耐えて、潜って、水面に顔を出した瞬間に絶頂を迎えるべきだろうに、そこは水面ではなく比重の異なる液体との境界面であって、浮力を得るためにまたそちらへ潜るしかなかったりする。

ビールのないサウナのよう。

だから今日も煙や吐息やどうにもならない何かを吐くのだけど。

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

PentiumD950(C1)

- May 27, 2006 9:34 PM

- computing

TrasmetaなVaioU3すなわちCruesoeで1年、デスクトップを組むようになってからAMDなMobileAthlonXPで1年半、IntelなPentium4で1年。

Athlonは2800+=>3400+なオーバクロックとか、無茶もして結構楽しかった。

(途中でXPのSP2入れてMBが昇天したりしたのも懐かしい)

自作の醍醐味を味わわせてくれたMobileAthlonXP。

今は特性を生かしてクロックダウンしつつ自家用轟音サーバとして動作中。

正直プロセッサベンダとしてのIntelはあまり好きではないのだけれども、ここ1年使ったPentium4はよく頑張ってくれたと思う。

そして予算の都合というか、枯れたプロセッサを入れるのがパターンになりつつあった私のPCに最新プロセッサがやってきた。

ということでPentium4-530PentiumD-950を導入。

EISTのエラッタが直ったみたいなので、まぁいいかなーと。

SuperPiで49sec=>39sec。

これは単純にクロックアップが効いてるんだろう。

世間ではカスCPU扱いのPentiumDですが、Vistaの入り口くらいまではこれで乗り切ろうと思います。

さ、エンコしながらコンパイルしたりしてNetBurstの最後を味わおう。

(eXtremeシリーズならもっとちゃんと味わえる筈だけど)

![]()

とりあえずホトショのブラシがまともに動くようになった。

それにしてもPenDは評判悪いだけあって、ネット上でも使ってる人少ない。

検索しても価格比較系サイトばかりだ。

----

[2006May28追記]

CPU温度が60℃。

Pen4よりちょっと冷えてるなぁ。

結局アイドル55℃/高負荷65℃~って感じだ。

設計が130Wじゃなくて95Wになってたのか。それでかなぁ。

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

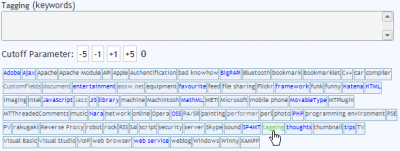

Tagging Input Helper 0.2.0

- May 25, 2006 12:19 AM

- blogging

ウチは記事の更新でわざわざフィードを吐き直さない仕様なのですが、ひっそりと更新しています。

なんか手元でファイルを作成してもらうとプラグインとして動かない場合もあるみたいなので、今回からアーカイブで配布することにしました。

Sequentially altered days: Tagging Input Helper

TaggingInput.plを0.2版にバージョンアップ。

タグが途中で改行されて見辛くなってしまうのをちょっとアクロバティックなCSS記述でやっつけました。

使用頻度の高いタグがどうなってしまうかテスト環境がないため挙動予測出来てませんが、とりあえずリリース。

0.1版からのアップデートはプラグインの上書きのみで、tagwire.jsの内容はそのままでOKです。

スクリーンショットは以下のような感じ。

タグが強制改行でラッピングされるのを防止するのに3時間掛かってるのは秘密。

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

Windows Live Messenger Beta

- May 24, 2006 11:32 PM

- computing

ユーザがオンラインになった時の音が、残響の効いたハープシコードのような感じで、非常に慣れない。

そして何故か昔(MSNメッセンジャ)の音色が思い出せない。

やられた気分。

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

今日のAjax

- May 24, 2006 12:26 AM

- web

Ajaxでタブ切り替え型インタフェースを行う。

Dynamic Drive DHTML Scripts- Ajax Tabs Content script

This tab content script uses Ajax to let you display a selection of external content on your page inside a DIV and via CSS tabs!

つか開発元でも書いてるけど、これ単なるDivのCSS内容書き換えてるだけなんだ。

まぁWinAPIみたいに目的のために統合された記法ではなくて手段のバリエーションとして生成される既存インタフェースのオンライン再生産が繰り返されるウェブ技法な今日この頃ですから。

(両手の赴くままに書いてみた)

あとはギャラリースクリプト。

pyxy-gallery

Pyxy-gallery is a PHP script to make an image gallery. There are many other scripts to do this, but this one is different. Maybe even better. (The folks over at Digg are making me rethink this, though. :D)

LightBox対応なのだそうな。

最後に知る限り最小のAjaxライブラリ。

Mini AJAX [javascript] [ajax] [mini]

A handy, lightweight set of AJAX functions.

というかこの短さで充分な機能が得られるのかな?

(フルスクラッチ大好きなので参考にしたいとは思う)

はぁあぁぁコーディング時間が欲しいなぁ。

気侭に楽描きするための手段が目的化してる訳だけど、いいや楽しいから。

(MT弄りも似たようなもんか)

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

酒呑みの会話

- May 21, 2006 11:37 PM

- miscellaneous

今週は1日しか週末が無くって、ホントはいつものように丸1日眠る予定だったりしたんだけど。

何故かBBQ@能勢でした。

インドア人間なのになぁ。でもそこに酒があれば出かけるんです。えぇ。

まぁここは日記ではないのでいちいち詳細は書きませんけども、そこで喋ってた内容で、

ビールは炭酸ではない。これくらい常識。

という話を聞いたのです。

え!? あの泡は炭酸(O=C=O)だろ...ということで気になったので調べて纏めてみました。

"炭酸"とは?

まず俗に言う"炭酸"とは何か?

- 炭酸:二酸化炭素。常温で気体。比重で云うと空気よりも若干重い

- 炭酸水:水を溶媒、二酸化炭素を溶質とするもの

一般的に云うと、上記どちらかの意味合いで使っていると思います。

まぁ炭酸水そのものは、飲み易い飲料水の豊富な日本だと、酒呑みの台所か水商売の店でもない限り出番はないでしょう。

なので更に"炭酸水"とは二酸化炭素の入った味付きの飲み物(炭酸飲料?)だと仮定します。

"炭酸飲料"とは?

調べてみた処、以下のようになっています。

炭酸飲料とは、- 飲用適の水 (単に以下「水」という。)に二酸化炭素を圧入したもの

- 1に甘味料、酸味料、フレーバリング等を加えたもの

- 香料

- 果汁又は果実ピューレー

- 植物の種実、根茎、木皮、葉、花等またはこれらからの抽出物

- 乳又は乳製品

ちなみに炭酸飲料の上位カテゴリに当たると思われる、清涼飲料水については、"乳酸菌飲料・乳及び乳製品を除く、酒成分1容量%未満の飲料"ってことらしいです。

あぁ、ややこしい。

で。

ビールは炭酸ではないのか? それは常識なのか?

まず、上記の内容を見てみれば判るように、ビールは炭酸飲料ではありません。

しかし、ビールの泡は紛れもなく二酸化炭素です。

(もう少し詳しく云うと、ビールの酵母やたんぱく質で包まれた二酸化炭素のカプセルみたいなもの)

要するにビールは日本国内の定義では"炭酸"(炭酸飲料)に当てはまらないが、発生する泡の正体は"炭酸"であると云えます。

短くして云うと、ビールは"炭酸"ではないが、"炭酸"を含む飲み物であるということです。

最後に、もうひとつ。

飲料業界関係者でもない限り、"ビールが炭酸ではないこと"は常識ではないと思いました。

つまりは用語の定義と使用方法が問題だったというオチ。

正しい表現で言うと、ビールは日本国内で炭酸飲料として分類され、流通することはない。この程度の事は飲料業界で口に糊する者にとっては常識であるみたいな感じでしょうかね。

(私信:Mさん、ガッテンして頂けましたでしょうか。)

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

ページリダイレクトについて

- May 21, 2006 1:31 AM

- web

ページリダイレクトの方法で、今まで知らなかったやり方を見つけた。

この際だから知っている範囲で、リダイレクトの方法を書いておこう。

(phpとmetaタグ以外のソースはうろ覚えで適当に書いたので動くか試してない...)

昨日知った、htmlのmetaタグで。

...

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Redirection</title>

<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0; URL=index.php">

</head>

<body>

<a href="index.php">Click here</a>to go ahead.

...

.httaccessで。

Redirect permanent index.php

phpで。

(ファイル冒頭に書きます)

<?php

header("Location: https://www.eosw.net/scripts/");

?>

...

JavaScriptで。

...

<head>

...

<script language="javascript">

<!--

function redirect(){

location.href = "index.php";

}

function waitRedirect(){

var waitTime = 3000;

setTimeout('redirect()', waitTime);

}

//-->

</script>

</head>

<body onload="Javascript:void();waitRedirect()">

...

metaタグの解析実装って標準化されてるのかなぁ。気になる。

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

奈良ドリームランド閉園へ

- May 17, 2006 11:59 PM

- local

あぁ、何だかとっても寂しい。

と云っても態々行くわけでもないと思うのだけれど。

薄いけど深い、そんな寂寥感。

- 共同通信 - 奈良ドリームランド閉園へ 赤字続きで8月末

開業45年の歴史を持つ奈良市の遊園地「奈良ドリームランド」が8月末で閉園することが13日、分かった。

関西では宝塚ファミリーランド(兵庫県宝塚市)や神戸ポートピアランド(神戸市)など遊園地の閉園が相次いでいる。運営会社「ドリームランド」は「(大阪市の)ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開業や少子化で集客力が落ち、1990年代初めごろから赤字が続いた」としている。

ドリームランドは1961年にオープン。ピーク時には年間150万人以上が訪れたが、最近は約40万人程度まで落ち込み、運営会社は単年度で10数億円の赤字を出していたという。

2つほど前にこのサイトで動かしていた日記ウェブログでは、あやめ池遊園地閉園を取り上げた。

その時も惜しみつつ紹介したけど、これでとうとう奈良には遊園地らしい遊園地がなくなってしまったのだ。

「僕が小さい頃にも遊びに来たんだよ」

あぁ、子供が出来たら何処に連れて行ったらいいのだろう。

(子供の前に嫁の心配をせよ、という突っ込みは歓迎しませんが受け付けます)

- Comments: 2

- TrackBacks: 1

分裂勘違い君劇場の終焉、いやさ出立

- May 17, 2006 11:56 PM

- blogging

大変美味しかったです。ご馳走様でした。

分裂勘違い君劇場 - 分裂勘違い君劇場が目指したものとその舞台裏

というわけで、旧メディアで取り上げてくださったお礼に、最後の締めくくりに、「2026年、言葉の壁で日本沈没」というネタ記事を、これとは別に上げときますね。

はてな移転前くらいから読んでいて、何度か突っ込もうと思ったりしたけども、堪え笑いをそのままに完食させていただきました。

ということで最後に紹介させて頂きます。

リアルタイムに食べてた者の食後感としては、2chの面白いスレッドをROMってる感じに近かったかも。

----

[2006may19追記]

同時期に購読し始めた、はてなへ移転してまだ続いている別サイトとごっちゃになってました。

ここは最初からはてなだった...

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

ZendのPHPコーディング規約

- May 15, 2006 5:28 AM

- programming

Zend Framework::付録 A. Zend Framework PHP 標準コーディング規約

このドキュメントは、Zend Framework 上で開発を行う開発者 (開発チーム) のための指針となるものです。扱う範囲は以下のとおりです。

PHP ファイルの書式

命名規約

コーディングスタイル

インラインドキュメント

コーディング規約ってのは取り入れると色々と便利なのが判ってるんだけど、今まで気を配っていなかった。

上記Zendのものは、PEARのものに若干ルールを追加したような形になっている。

うーん、使うことにします。

しかしアンダーバーだらけの関数群は、なんというか負の遺産...

いちいち変換するのは面倒なので、新しいスクリプトから取り入れようと思う。

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

SP4MT on MT

- May 15, 2006 1:21 AM

- music

週末に「SP4MTをMT管理画面へ組み込む方法」で検索があったみたいなんだけど、まだ需要あるんだろうか...ということで暫定的に載っけておくことにします。

MT3.2以降向けにはBigPAPI対応プラグインにしたほうが良さ気だけど。

(私はBookmarkletで呼び出してるので作ってない)

以下再録です。

----

1: 組み込みセットのダウンロードと準備

まずは以下のリンクから素材をダウンロードして下さい。

MT組み込みセット[zip形式、約9kB]

UTF-8やEUC-JP、Shift-JISなど、ご利用のMT文字コード環境に合わせたテキストが編集可能なエディタもあると便利です。

2: ボタン用画像の追加

まずは解凍したフォルダの中にあるnav-sp4mt.gifをアップロードします。

ご利用の環境に合わせて、MovableType3.1x用と2.6x用(ウチも実はまだ現役です)のどちらかを使用して下さい。

(※MT2.6xはmilanoさんのMT日本語化パッチを適用しているものと考えて話を進めます)

画像のアップロード先は2.6xの場合、mt.cgiのあるディレクトリをMT/として

MT/images/lang-ja/

3.1xの場合

MT/images/

です。

3: 管理画面用テンプレートの上書き

次に、2.6xはmininav.tmpl、3.1xならheader.tmplを

MT/tmpl/cms/

にアップロードします。

※このとき、同名ファイルを上書きすることになるため、念のため元のファイルをxxx.tmpl-oldなどに改名しておくなどしてバックアップを残すと安心です。

ちなみに、デフォルト設定ではMTが管理しているウェブログのトップディレクトリに置いたsp4mt.php を呼び出すようになっています。

sp4mt.phpの名前を変更、またsp4mt.phpへのパスが異なる場合は、mininav.tmplまたはheader.tmpl内の<!--SP4MT呼び出し-->で囲まれた部分

<TMPL_VAR NAME=BLOG_URL ESCAPE=HTML>sp4mt.php

を適宜変更してからアップロードして下さい。

<TMPL_VAR NAME=BLOG_URL ESCAPE=HTML>は管理画面内でウェブログへのパスに変換されるテンプレートタグです。

4: 管理画面用CSSの上書き

更に3.1xの場合、styles.cssを

MT/

にアップロードして下さい。

既にCSSを変更している場合は、自分でstyles.cssへSP4MT呼び出し用の項目

.sub a#nav-sp4mt { background-image: url(images/nav-sp4mt.gif); }

を追加して頂いても構いません。

5: 動作確認

これで、各ウェブログの管理画面左の柱に

といった具合にSP4MTが組み込まれたはずです。

(左: MT3.17、右: MT2.661)

ちなみに管理画面で文字化けしている場合は、ご利用のMT文字コードに合わせてファイルを保存し直して再アップロードすれば文字化けは解消すると思います。

"SP4MT呼び出し"もしくは"SP4MT起動"のボタンを押しみて、SP4MTが起動すれば組み込み完了です。

----------解説は以上です

配布ファイルに間違いを発見された場合はコメント欄へご報告お願いします。

----------改訂履歴

Jun 19, 2005 組み込みセットをIE6対応版に差し替え

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

PhpMathPublisherで数式を出力

- May 12, 2006 7:15 AM

- programming

うーん、MathMLが要らなくなるかも知れない。

PhpMathPublisher

With PhpMathPublisher, you can publish mathematical documents on the web by using only a php script (no latex programs on the server, no mathml...).

まぁウェブサイトで数式を使う予定は暫らく無いのだけれど。

(仕事で何個か書くだけならならMSWordで済ませるし、論文ならTexで書くし...)

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

Ajax framework from Adobe lab.

- May 12, 2006 7:07 AM

- programming

Adobe Labs - Spry framework for Ajax

The Spry framework for Ajax is a JavaScript library for web designers that provides functionality that allows designers to build pages that provide a richer experience for their users. It is designed to bring Ajax to the web design community who can benefit from Ajax, but are not well served by other frameworks.

Adobeも公開してきましたね。

喜ばしい。

ちなみにBSDライセンスで公開されています。

それにしても今週はボロボロでした。

カゼ長引きすぎ。

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

sp4mt:0710

- May 8, 2006 12:11 AM

- blogging

さっき自分で書いたものを引用するのも変な感じだけど。

sp4mt:0710

SP4MTの0.710版です。

外部javascriptファイルを利用して、サムネイル生成時のコントロールが細かく行えるようになりました。 (サムネイルとか云いつつ拡大できたりもしますが)

出力文字列の自由度向上は作業予定から漏れてしまったので、次回更新時に繰越です。

今回の版にアップデートするにはsp4mt.phpのアカウント関連設定を各自の環境に合わせて上書きするのに加え、インストールディレクトリへのリソース追加とPalette.jsを利用している場合は保存先変更が必要です。

(あと作成コストが大きいので、今回からオフラインドキュメントの同梱を止めました)

という訳でGW中の更新分をリリースしました。

(5連休中、カゼで4日倒れてたせいで大胆な更新が出来てないのは秘密)

SP4MTも作り始めてから丸2年ちょい経ちましたが、ポロポロと紹介されている様子ながらも継続利用されているのか若干気になるところです。

まさか0.3系とか使っている人もいないだろうけど...既に利用している人はアップデート推奨です。

どうでもいいけど、私がSP4MTをPerlへ移植したら子飼弾さんも添削する気を無くすくらい酷いソースを吐きそうだ。

JavaScriptをソース内に記述し始めたせいで、また一段と可読性が下がりました。

----

[2006Mar08朝追記]

どう変わったのか判りにくいのでScreenShotでも載せておきます。

以下のように部分的に選択して拡大したり縮小したりできるようになったということです。

ややこしい処理が不要ならば、画像処理ソフトを立ち上げずにスクリーンキャプチャソフトとウェブブラウザで何とかなりそうです。

(上記画像も、そのような感じで処理しています)

- Comments: 2

- TrackBacks: 1

何? リッチクライアントって美味しいの?

- May 2, 2006 7:56 AM

- programming

Ajaxの解説も溢れてきたかな? いやいやまだまだ...

Ajaxを使ったファイルマネージャをPHPで作ろう - @IT

今回はJavaScriptからPHPへのアクセス方法、Ajaxを用いたファイルマネージャの実装を行う。

そろそろ作り始めないと、ネット検索で出てきた実装だけでMashUp(単なる人の褌)スクリプトを作ってしまうほうが楽になってしまうなぁ。

さて、ゴールデンウィーク何しよう?

(家で仕事...とか? やだなぁ)

- Comments: 0

- TrackBacks: 0

Tagging Input Helper

- May 1, 2006 12:48 AM

- blogging

Taggingを行うにあたって、記事編集時のタグ入力を支援するプラグインを作成しました。

私はあまり沢山の記事を書くわけではないので、昔どんなタグを使ったのか忘れていることが多々あります。

例えばMovableTypeの話題を扱った記事を書いて、昔"MT"を使ったのか"MovableType"を使ったのか...このプラグインを用いることで、そんな風に過去に入力したタグか判らなくなることを防ぎやすくなります。

基本的には上記ファイルを解凍して、プラグインディレクトリへインストールすればOKです。

(動作するためにはBigPAPIプラグインと(o)さんのTagwireプラグインを導入していることが条件です)

利用したいウェブログのインデックステンプレートで以下の内容をtagwire.jsとして保存すれば、そのウェブログの記事編集画面でタグ入力支援が動作します。

var tagarray = new Array(<MTTags delimiter="," glue=","> '<li title="<$MTTag$>:<$MTTagCount$>:<$MTTagDate format="%Y-%m-%d"$>"><a title="tag" href="javascript:void(0);" onclick="return addTags(document.entry_form.keywords, \'<MTTag encode_js=1>\')"><MTTag encode_js="1"></a></li>'</MTTags> );

taglink=tagarray.join(" ");

document.write(taglink);

function addTags (e, v) {

if (!canFormat) return;

var str = getSelected(e);

setSelection(e, v + ',');

return false;

}

function calcFontSize(count) {

return count / 6 + 12;

}

var tags = new Array();

var now = (new Date()).getTime();

var tagsNode = document.getElementById('tags');

var childNodes = tagsNode.childNodes;

for (var i = 0; i < childNodes.length; i++) {

var e = childNodes.item(i);

if (e.nodeName.match(/li/i)) {

var s = e.title.split(':');

e.style.fontSize = calcFontSize(s[1]) + 'px';

var d = s[2].split('-');

var diff = (now - (new Date(d[0], d[1] - 1, d[2])).getTime()) / 86400000;

if (diff < 14) e.className = 'hot';

else if (diff > 365) e.className = 'oldest';

else if (diff > 60) e.className = 'old';

tags.push([ e, s[1] ]);

}

}

tagsNode.style.display = 'block';

var coff = 0;

var coffNode = document.getElementById('coff');

function decCoff(c) {

if (coff == 0) return;

coff -= c;

if (coff < 0) coff = 0;

coffNode.innerHTML = coff;

refreshCoff();

}

function incCoff(c) {

if (coff == 20) return;

coff += c;

if (coff > 20) coff = 20;

coffNode.innerHTML = coff;

refreshCoff();

}

function refreshCoff() {

for (var i = 0; i < tags.length; i++) {

var tag = tags[i];

tag[0].style.visibility = (tag[1] <= coff) ? "hidden" : "visible";

}

}

タギングのデリミタ(タグの区切り文字)を|にしている場合は、上記コード7行目あたりで

setSelection関数に引数として渡している','を以下のように'|'へ変更すれば大丈夫です。

function addTags (e, v) {

if (!canFormat) return;

var str = getSelected(e);

setSelection(e, v + '|');

return false;

}

このプラグインは無保証とします。

導入したことによる不具合などについて、私は責任を負いません。

また各自改造は自由ですが、再配布は取り敢えず禁止としておきます。

(何かあればコメント欄にどうぞ)

では、愉快なTagged Weblog Lifeを。

---- 以下のような方法もあります。お好みで。drry+@-> Movable Type 3.17-ja and customized interface with application templates

----

[2006May21追記]

TaggingInput.plを0.2版にバージョンアップ。

タグが途中で改行されて見辛くなってしまうのをちょっとアクロバティックなCSS記述でやっつけました。

使用頻度の高いタグがどうなってしまうかテスト環境がないため挙動予測出来てませんが、とりあえずリリース。

0.1版からのアップデートはプラグインの上書きのみで、tagwire.jsの内容はそのままでOKです。

- Comments: 0

- TrackBacks: 1

- Categories

- Archives

- Syndication